ハルフォード・マッキンダー

ゴーイング・コンサーン

ヘンリー・キッシンジャーを嚆矢とする「瓶の蓋論」は広く知られるところであるが、ズビグネフ・ブレジンスキーも似たような勢力均衡路線だった。ブレジンスキーは中国を東アジアの地域大国とみて、日本の軍事大国化が勢力均衡を乱すと考えた。アメリカは日米同盟の微妙な役割に重きを置き、米日中の勢力均衡を保つバランサーの役を演じるべきだとした。

一国の経済政策を論じる時に、このような国際関係を考慮しないで自国の経済政策を論じることは出来ない。戦後の日本の奇跡的な経済成長は、アメリカによる東アジアの勢力均衡戦略という、ある意味温室の中で成し遂げられたといえる。

経済なくして地政学は理解し得ず、地政学なくして経済も理解し得ないといわれる所以である。

マッキンダーの経済理論が注目されなかったのは、地政学に通じた経済学者がいなかったからである。彼が目指した地理学は、歴史、政治、経済をも分析対象にした総合的な社会科学であった。

19世紀から20世紀初頭のイギリスは、ドイツやアメリカの追い上げによって、世界市場における製造業のシェアを下げ金融業へ依存していった。そして、国内においては労働者階級の貧困が社会問題になった。

1899年から1902年の第二次ボーア戦争によって、国内改革の機運が盛り上がっていくのである。

ポスト・コロンブス時代(近代のグローバリゼーション・19世紀半ばから第二次世界大戦まで)は、イギリス、フランス、ドイツ、ロシア及びアメリカ五大国の勢力均衡の上に成り立っていた。

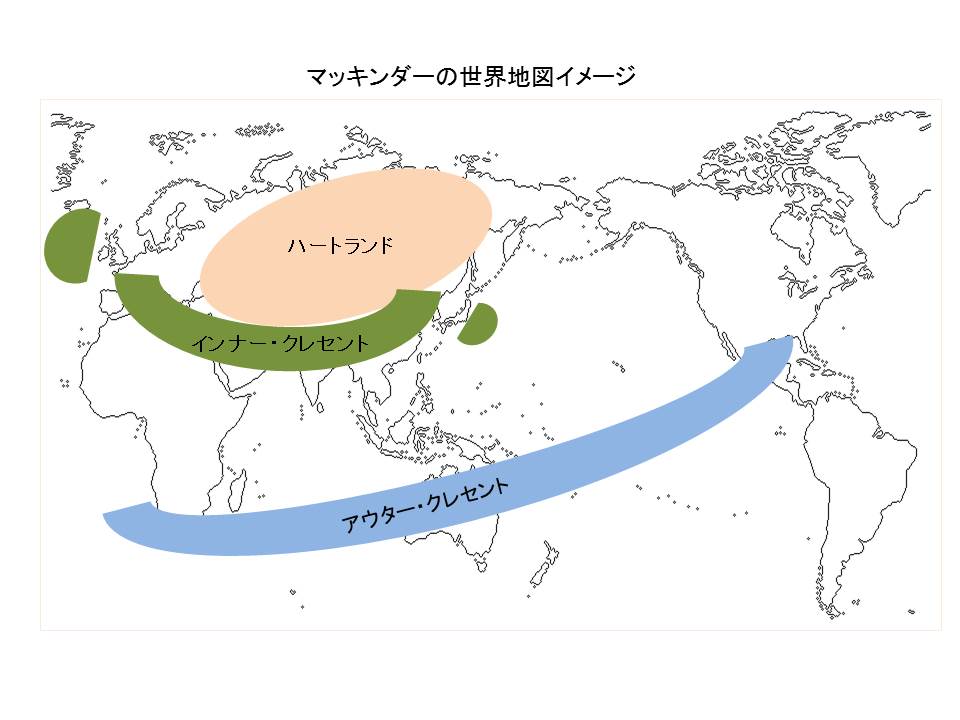

鉄道と蒸気船によって、欧米の軍事的・帝国主義的拡張が可能になり、本格的な鉄道輸送の時代になった。マッキンダーは、ユーラシアの内陸部が「歴史の回転軸・ハートランド」となり、内陸部を支配するロシアがランドパワーとして脅威になるとみた。

このような地政学的脅威が国民を統合するという、「逆第二イメージ」の理論を提示したのである。グローバリゼーションによって世界各国が競争する時代になり、帝国主義的な領土拡張を目指して争った。しかし、マッキンダーは国内経済の発展、すなわち「国民的効率」を重視したのである。やがて、関税改革運動を主導していくことになる。

帝国主義的な領土拡張を、現在の新自由主義に置き換えてみれば、日本に対して、時宜を得た警鐘といえるだろう。

イギリスの歴史学者ウィリアム・アシュリーも、自由貿易による比較優位産業(ディヴィット・リカードによる比較優位論に基づく)への特化の危険性を指摘した。国家が自由貿易によって特定の産業に依存すれば、必然的に国家は脆弱で不安定になっていく。

国民の繁栄に与える最終的な効果を一顧だにせず、目の前の利益を追求する資本の利潤追求を批判した。そして、オランダがヨーロッパ最大の債権大国となった時から、次第に衰退していったように、産業が金融化して資本が利潤を求め国外に流出することで、国内投資が減って、雇用が喪失することを指摘したのである。

フリードリヒ・リストも同じように、富は金融資産の多寡ではなく、富を生み出す生産力が重要であるといって、保護主義を主張している。

マッキンダーやアシュリーの箴言と逆の道を進んだイギリスは、第一次世界大戦後、やがて衰退していくことになる。

自由貿易の結果、イギリスではロンドンなどの大都市に労働者があつまり、その以外の地域は金利生活者が住み観光産業で栄えるようになった。成長戦略に観光産業を掲げる日本も、イギリスの轍を辿っているのである。

マッキンダーは、社会組織というものは一定の方向性や傾向を持つ強力な運動があると見なした。そして、その運動の方向性や傾向は、社会が続く限り容易には変わらないものだと考えた。この社会組織の運動体を、「ゴーイング・コンサーン」とみて動態的な理論を構築したのである。同時に、ウィリアム・アシュリーやフリードリヒ・リストと同じく、富自体よりも富を生産する力を重視した。

こうして、マッキンダーは地理や経済そのものではなく、国家を「ゴーイング・コンサーン」として、人間と環境の相互作用、国民が共有する思考、習慣及び文化まで考察して、社会学的視座から国際政治を分析したのである。

参考書籍

〔1〕中野剛志著「富国と強兵」東洋経済 2016.12.22