焚書

日本から歴史を奪った非道

GHQが「宣伝用刊行物」と称し、7700余冊の歴史書や思想書等を没収した。没収集対象期間:昭和3年から昭和20年まで、昭和3年は東京裁判でいう「いわゆる日本が侵略を開始した日」になる。

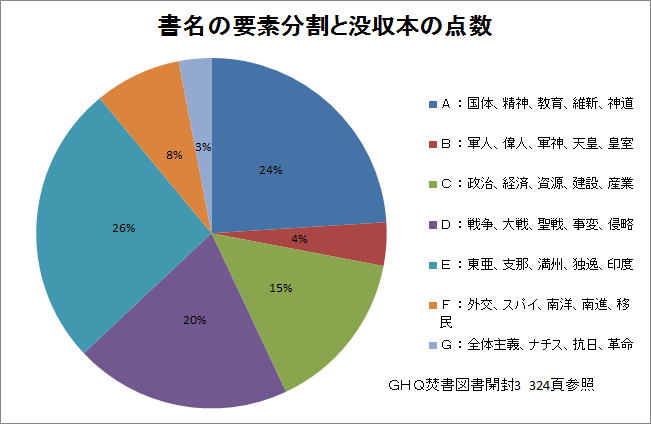

没収図書の分類

A:国体、精神、教育、維新、神道などを表題とした本

B:軍人、偉人、軍神、天皇、皇室などを表題とした本

C:政治、経済、資源、建設、産業などを表題とした本

D:戦争、大戦、聖戦、事変、侵略などを表題とした本

E:東亜、支那、満州、独逸、印度などを表題とした本

F:外交、スパイ、南洋、南進、移民などを表題とした本

G:全体主義、ナチス、抗日、革命などを表題とした本

例えば、書名が「国体明徴と仏教」であれば、「国体」と「仏教」の二つの単語に分割してAに分類する。

このようにして、焚書6940点を集計している。

上位①~③位

①E:26% ②A:24% ③D:20%

これを見るだけで、日本の歴史からGHQが何を消そうとしたのか歴然であろう。

Eには連合国の植民地支配が、Aには日本精神が、Dには日本の正当性が書かれているからである。

西尾幹二著「GHQ焚書図書開封」は、現在12巻が発刊されている。その他に個別の復刻版もある。

焚書の復刻版を読めば、戦前と戦後の歴史が一本の糸で繋がるだろう。

焚書の対象となった著者

野依秀一、長野朗、山中峯太郎、徳富蘇峰、松岡洋右、大川周明、火野葦平、中野正剛等

焚書の対象とならなかった著者

小林多喜二、三木清、尾崎秀實、河上肇、美濃部達吉、大内兵衛、横田喜三郎等

GHQが何を恐れ、いかに思想転換させようとしたか、また、「平和ボケ」が蔓延したのはなぜか。

「焚書の対象とならなかった著者」を見るだけで一目瞭然である。

焚書には、欧米特に英国の侵略をとりあげたものが多い。

アジアが侵略され、植民地として悲惨な状況であったことが生々しく描かれている。

尚、先住民等を使役したプランテーションに代表される欧米の植民地と、日本による朝鮮統治等はその本質において全く異なるものである。

「侵略戦争」という言葉が初めて使われたのは東京裁判だった。

その後、特に日本に対して使うことが多くなったのは、焚書の対象とならなかった著者達が左翼雑誌等で使ったことによる。

日本を貶めた尖兵は紛うことなき日本人なのである。

GHQ御用学者の横田喜三郎は、「侵略的戦争」や「侵略的な戦争」と婉曲ではあるが、いち早く書き始めている。

横田の変節は実に見事で、戦後の安保論争において政権側にすり寄り、最高裁判所長官となり文化勲章を受章している。

参考文献

〔1〕西尾幹二著「GHQ焚書図書開封3」徳間書店 2009.10.31